圓盤造型的空空導(dǎo)彈,轟炸機的專屬防御武器

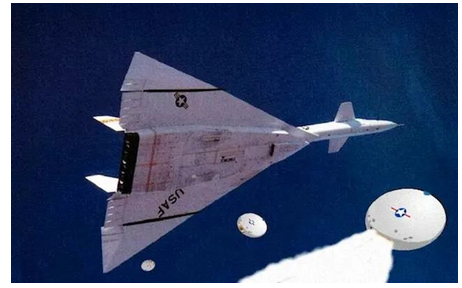

在上世紀(jì)50年代,美國計劃將B-52轟炸機的巨大載彈量與B-58轟炸機的高速飛行能力相結(jié)合,打造一種全新的大型戰(zhàn)略轟炸機,也就是后來的B-70“女武神”,計劃它將在21000米高度以3倍音速飛行,可以無視當(dāng)時的截擊機和高射炮。

不過隨著對手裝備了SA-2高空防空導(dǎo)彈之后情況發(fā)生了變化,美國人認為這種導(dǎo)彈將會攜帶核彈頭,B-70依仗的速度和高度優(yōu)勢不復(fù)存在,于是提出為轟炸機設(shè)計一種防御性的空空導(dǎo)彈,也就是1958年發(fā)起的Lenticular Defense Missile導(dǎo)彈計劃,簡稱LDM。

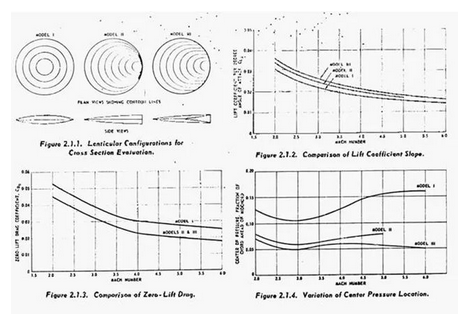

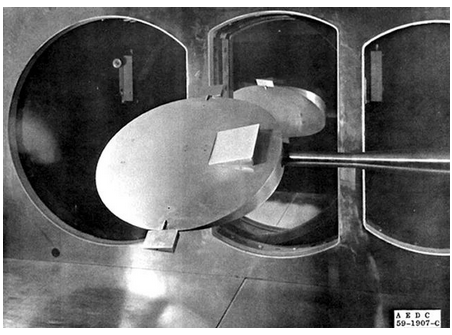

設(shè)想中的空空導(dǎo)彈將能夠承受60~250G的加速度,可以達到7馬赫的高速度,能夠進行快速的方向轉(zhuǎn)變,總之這就是一款非常規(guī)的高性能導(dǎo)彈。設(shè)計師在空軍裝備中心和阿諾德工程開發(fā)中心完成了初步的研究與風(fēng)洞測試,認為相關(guān)設(shè)計可行,康維爾公司在1959年獲得了開發(fā)合同,開始進一步發(fā)展導(dǎo)彈。

與常規(guī)的柱形導(dǎo)彈不同,這種導(dǎo)彈被設(shè)計成圓盤造型,它的縱向剖面則呈楔形,之所以選擇這種造型是因為當(dāng)時認為這種造型擁有最佳的操控性能,導(dǎo)彈的整體質(zhì)量分布均勻。

導(dǎo)彈重約230千克,厚度為230毫米,直徑1.8米,彈頭重25千克,彈體用鎂合金制成,導(dǎo)彈的飛行動力為2臺Thiokol M58A2 固體燃料火箭發(fā)動機(也有文章說是3臺),單臺輸出10200磅推力,可讓導(dǎo)彈達到6.5馬赫以上的飛行速度,最大飛行高度約23600米,作戰(zhàn)距離133千米。

導(dǎo)彈采用比較復(fù)雜的飛行制導(dǎo)方式,導(dǎo)彈在轟炸機內(nèi)存放于轉(zhuǎn)輪彈巢式的彈艙中,發(fā)射的時候單枚導(dǎo)彈通過柱狀結(jié)構(gòu)下放到發(fā)射位置,然后水平旋轉(zhuǎn)到合適的角度發(fā)射,發(fā)射機構(gòu)最大水平旋轉(zhuǎn)角度為180°。導(dǎo)彈一開始將被彈射出去,在安全距離后才點燃發(fā)動機,發(fā)射初期沿著預(yù)先編程的路徑飛行,這個過程是根據(jù)目標(biāo)來襲路徑而設(shè)定,此時的它不具備作戰(zhàn)能力,當(dāng)飛越了這段路程之后導(dǎo)彈前部呈圓柱狀的熱尋的導(dǎo)引頭將開始工作,在它工作前還有一件事情就是拋棄起到保護用的保護罩。

此時導(dǎo)引頭開始工作尋找目標(biāo),轟炸機內(nèi)的武器官可以通過設(shè)備調(diào)整導(dǎo)引頭的搜尋方向,一旦發(fā)現(xiàn)目標(biāo)后導(dǎo)彈會自動鎖定目標(biāo),武器官不再控制導(dǎo)彈,接下來就是導(dǎo)彈自身依靠6個小型的火箭發(fā)動機調(diào)整飛行姿態(tài),直至命中目標(biāo)或最終失去目標(biāo)。

Pye Wacket導(dǎo)彈計劃分成3個階段發(fā)展,第一階段是可行性探索,第二階段是研發(fā)相關(guān)設(shè)備,第三階段則包含了導(dǎo)彈的滑橇式發(fā)射測試,以及更加復(fù)雜的洲際導(dǎo)彈和航天飛行器的設(shè)計。可見當(dāng)時美國計劃將這個項目擴展到更大的范圍。

人們普遍認為Pye Wacket導(dǎo)彈沒有做出實物,只有一些用于風(fēng)洞測試的模型等,不過有少部分人認為美國在1960年左右已經(jīng)造出了實物,由于高度機密而沒有公開承認,不管如何這個項目在60年代初期被放棄,因為1960年U-2高空偵察機首次被擊落后引起了巨大轟動,美國人認為沒有雷達隱身能力的B-70單機突防能力不足,因此放棄了研發(fā)工作,與之配套的空空導(dǎo)彈自然也沒有發(fā)展的必要。

來源:強國軍事