F-35的IBCS系統—傳感器

美軍近期完成革命性的測試,在項目融合21(Project Convergence 21)演習中,一架F-35戰機使用光電標定系統(EOTS)標定目標,將數據上傳至一體化防空暨導彈防御戰斗指揮系統(IBCS),接著將信息導入陸軍野戰炮兵戰術數據系統(AFATDS)中,讓炮兵針對目標進行炮擊。

盡管使用飛行器作為炮兵前觀機并不陌生,早在一次世界大戰開始就已經用熱氣球進行觀測,二戰后更進步到使用輕航機搭載無線電進行通聯,但這是首次可使用戰機上的精準定位傳感器進行目標標定,接著將極度精準的坐標傳給炮兵,讓炮兵以史無前例的速度、精度進行攻擊。

一體化防空暨導彈防御戰斗指揮系統(IBCS)

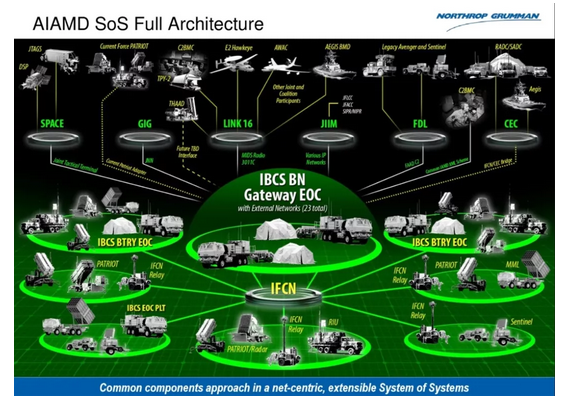

IBCS是整合各射控網和發射器的大網絡架構

IBCS的基礎概念是聯機各散布的雷達、傳感器,并將它們得取的目標信息整合,接著分配給適合應付各種目標的發射器,使用正確的武器應對,實際上,IBCS也是融合較次級指控網的大架構,包括前述的陸軍野戰炮兵戰術數據系統(AFATDS)和一體化射控網(IFCN)等,如此可達成“偵攻一體〞(Sensor-to-shoot)的效果。

此系統計劃始于2009年,并在多年的研發后,于2021年12月23日授予諾普格魯曼(Northrop Grumman,NG)達14億美元的合同,準許IBCS之低速初步與全速生產。美國國陸軍最初打算將IBCS用作其空中和導彈防御系統的大腦,但現在已經成倍地擴展了其任務集。

如果利用IBCS整合多系統,可以利用多個雷達系統監視地形后的死角,而不是陣地內的雷達單打獨斗而已。

除了前面提到最近完成F-35的傳感器整合測試外,IBCS于先前也完成了多次實彈測試,包括針對模擬巡航導彈、彈道導彈等目標,甚至在某次整合7個一體化射控網(IFCN)測試中,有其中1個遭到無線電干擾而失效,但利用IBCS的網絡架構,利用其他射控網的AN/MPQ-64哨兵雷達,而非本身的AN/MPQ-65雷達鎖定來襲的2個目標,并發射2枚愛國者3型飛彈成功擊落2個不同目標。

這樣的測試,不僅證明IBCS可以在部分系統遭到干擾的情況下,以其他尚可運作的系統互補,同時得益于跨系統聯合,目標精度信息更高,且威脅更難利用地形掩蔽自己,因為許多次要雷達系統可能會前置于導彈發射器與主要雷達系統前,彌補主要雷達無法偵測到的死角。而本次利用F-35作為前觀,讓炮兵能夠攻擊目標的方式,則是利用陸軍野戰炮兵戰術數據系統(AFATDS)針對地面攻擊,因此未來只要系統能整合入IBCS,都有機會作為曲射火力的前觀,讓火力發揚的死角更小。IBCS 迄今已花費美國陸軍約 27 億美元開發,于 2021 年 1 月獲準投入生產。

來源:強國軍事